札幌ソレイユ障害年金サポートセンター 運営:シロキ社会保険労務士法人 地下鉄大通り駅から徒歩5分

「障害年金」とは公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている方もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金で、ほとんどの傷病が対象になります。

原則は傷病名や障害者手帳の有無ではなく「働けるかどうか」や「生活にどういう支障があるか」で判断されます。「自分の症状が該当するかも?」と疑問に思ったら、一度専門家に相談することをお勧めします。

初診日に加入していた公的年金によって、障害年金の種類が異なります。障害年金を受けられるのは、下記の3つの条件を満たしている方です。

障害年金には「障害基礎年金」、「障害厚生年金」があり、障害の原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)にどの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違ってきます。国民年金の被保険者には「障害基礎年金」が、厚生年金の被保険者には「障害厚生年金」が支給されます。厚生年金の被保険者は自動的に国民年金の被保険者にもなるため、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も併せて支給されます。ここでは、国民年金・厚生年金の被保険者に支給される障害年金について、それぞれの支給要件を説明します。

障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の被保険者期間中であるときはもちろん、国民年金の被保険者となる前(20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給の対象となります。

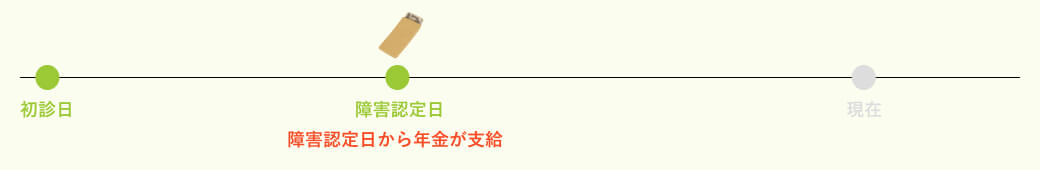

原則として、初診日から1年6か月経過したとき(障害認定日)またはそれ以降65歳になるまでの間に申請した時点で、生涯の程度が障害等級1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。

認定日が20歳より前になる方は、20歳に達した日を認定日とみなします。

厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給されます。病気やけがによる障害の程度が、障害認定日またはそれ以後65歳になるまでの間に申請した時点で、障害等級表1級・2級・3級のいずれかの状態である場合に支給されます。

厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に一時金として支給されます。障害の原因となった病気やけがの初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日において、3級には該当しないが一定の障害状態にある場合に支給されます。

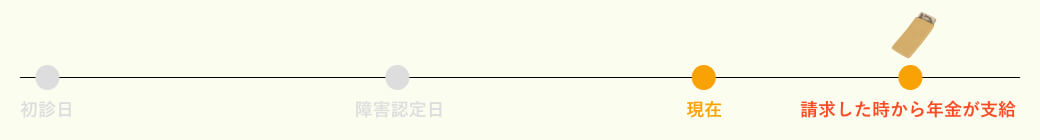

認定日から年金が発生します。遡って請求することもできます。

その傷病で初めて病院に掛かった日

初診日から1年半が経過した日又は症状が固定した日

※ただし、20歳より前に認定日がある場合、20歳の誕生日が認定日になります。

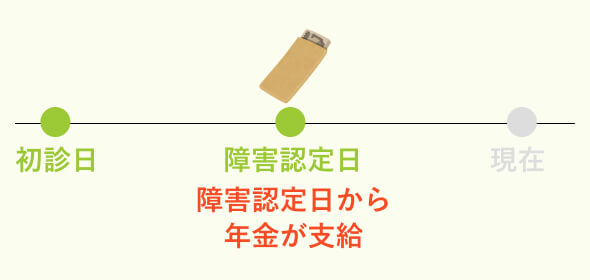

認定日請求が出来なかったとしても、現在の障害状態が等級に該当していれば年金の請求は出来ます。 請求時点から年金が発生するため、遡って請求することは出来ません。

※原則、65歳まで

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

| 1級 | 780,900円×1.25=976,125円(+子供がある場合は更に加算額) |

|---|---|

| 2級 |

780,900円(+子供がある場合は更に加算額) |

| 子供の加算額 | |

|---|---|

| 1人目・2人目の子 | (一人につき) 224,700円 |

| 3人目以降の子 | (一人につき) 74,900円 |

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。

2級の障害厚生年金の報酬比例額の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。

1級の障害厚生年金の報酬比例額の額は、2級の1.25倍です。なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

| 1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 (+配偶者がある場合は更に加算額) |

|---|---|

| 2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 (+配偶者がある場合は更に加算額) |

| 3級 |

報酬比例の年金額(最低保証額585,700円) |

| 障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額 ×2年分(最低保証額 1,171,400円) |

| 配偶者の加算額 | 224,700円 |

|---|

障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらか選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

Wさんはうつ病で自宅に引きこもっていました。ネットで自分の症状でも障害年金を貰えるということを知りましたが、今までほとんど年金を払っていなかったため、納付要件というものに引っかかると思い、諦めていました。しかし、社労士に相談したところ、Wさんはきちんと免除申請をしていたことが分かり、申請することが出来ました。障害年金2級と認定され、年額780,900円を受給することが出来ました。

Oさんは糖尿病が悪化し、人工透析を開始することになりました。週3回の透析が必要になったため、労働時間は短くなり、給料も大きく下がってしまいました。知人にその話をすると、障害年金を貰えるはずだと言われました。半信半疑で社労士に相談したところ、その通りだと言うことが分かり、申請の手続きをすることになりました。障害年金2級と認定され、年額177万円を受給することが出来ました。

障害年金を受給するためには、「①初診日の要件」「②障害状態の要件」「③保険料納付の要件」の3つを満たすことが必要です。

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まる大変重要な日となります。

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日以降に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日:障害の程度を定める日のことで、原則、障害の原因となった傷病の初診日から1年6か月を経過した日をいいますが、1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)は、その日をいいます。

この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。

初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)

・保険料を免除されていた期間

簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が「単なる未納」でなければ大丈夫です。実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。

上記の要件には当てはまらなくても、2026年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます。なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

※学生時代の保険料の滞納というケースがとても多いです。学生だからと保険料を滞納していると、仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に引っ掛かり障害年金はもらえなくなってしまいます。この場合忘れずに「保険料の免除申請」をして下さい。

眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。

| 1級 | ・両眼の視力の和が0.04以下のもの |

|---|---|

| 2級 |

|

| 3級 | ・両眼の視力が0.1以下に減じたもの。 |

補足

少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。 障害年金受給診断は無料で行なっております。

眼(視力・視野)障害の主な受給事例はこちらをご覧ください

耳の障害は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)および、語音による聴力検査値(語音明瞭度)により1級~3級が決まります。

| 1級 | ・両耳の純音聴力レベルが100デシベル以上のもの |

|---|---|

| 2級 |

|

| 3級 |

|

補足

少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。 障害年金受給診断は無料で行なっております。

| 1級 | ・そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません。 |

|---|---|

| 2級 | ・流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの。 (食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいう) |

| 3級 | ・経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの |

| 障害手当金 | ・ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの |

| 1級 | ・言語障害で1級に該当するものは原則ありません。 |

|---|---|

| 2級 |

|

| 3級 | 4種の語音のうち2種が発音不能または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの。 |

| 障害手当金 | ・4種の語音のうち、1種が発音不能又は極めて不明瞭なため、電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。 |

補足

少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。 障害年金受給診断は無料で行なっております。

聴力・そしゃく・嚥下・言語障害の主な受給事例はこちら

心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分されています。 ここでは、弁疾患と心筋疾患について1級~3級が決まる基準の説明いたします。

| 1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、2Mets未満に該当するもの |

|---|---|

| 2級 | 異常検査所見の左室駆出率(EF)40%以下かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、2~4Metsに該当するもの かつ、下記(1)または(2)に該当するもの。

|

| 3級 | EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表の3~6Metsに該当するもの異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、下記(1)または(2)に該当するもの。

|

※臨床所見(診断書では「無」・「有」)

自覚症状 動悸,呼吸困難,息切れ,胸痛,咳,痰,失神、他覚所見 チアノーゼ,浮腫,頸静脈怒張,ばち状指,尿量減少,器質的雑音

| 区分 | 異常検査所見 |

|---|---|

| A | 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの |

| B | 負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの |

| C | 胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの |

| D | 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの |

| E | 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの |

| F | 左室駆出率(EF)40%以下のもの |

| G | BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml 相当を超えるもの |

| H | 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの |

| I | 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |

少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。 障害年金受給診断は無料で行なっております。

心疾患の主な受給事例はこちら

| 1級 | 下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものに該当するもの |

|---|---|

| 2級 | 下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、「身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」、または「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」に該当するもの |

| 3級 | 下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」、または「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの |

| 区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 動脈血O2分圧 | Torr | 70~61 | 60~56 | 55以下 |

| 2 | 動脈血CO2分圧 | Torr | 46~50 | 51~59 | 60以上 |

| 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中度異常 | 高度異常 |

|---|---|---|---|---|

| 予測肺活量1秒率 | % | 40~31 | 30~21 | 20以下 |

少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

障害年金受給診断は無料で行なっております。

気管支・肺疾患の主な受給事例はこちら

腎臓の傷病のときの注意点としては、以下の2つがあります。

| 1級 | 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上、1日尿蛋白量 が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、身のまわりのことが出来ず、 常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの |

|---|---|

| 2級 | 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満、血清クレアチニン濃度が5mg/dl以 上8mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状 態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの

|

| 3級 | 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満、血清クレアチニン濃度が3mg/dl以 上5mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状 態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの

|

肝臓の傷病のときの注意点としては、以下のものがあります。

| 1級 | 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが3mg/dl以上、血清アルブミンが2.8g/dl未満、血小板数が5万/μl未満、プロトロビン時間が40% 未満・6秒以上延長、アルカリフォスファターゼが異常値を示し、腹水や脳症が治療による軽快が見込めず、且つ一般状態が、身のまわり のことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの |

|---|---|

| 2級 | 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万 /μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの

|

| 3級 | 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万 /μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの

|

血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度により認定の対象となります。

| 1級 | 合併症による障害の程度により認定するもの |

|---|---|

| 2級 | 合併症による障害の程度により認定するもの |

| 3級 | インスリンを使用してもなお、血糖のコントロールの不良なもの (HbAlc8.0%以上の場合と空腹血糖値140mg/dl以上の場合) |

合併症については、以下のようになものがあり、詳細については、お問い合わせください。

少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

障害年金受給診断は無料で行なっております。

腎・肝疾患の主な受給事例はこちら

肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、人工骨頭又は人工関節に区分されています。

ここでは、上肢・下肢の障害についてご説明します。

| 1級 |

|

|---|---|

| 2級 |

|

| 3級 |

|

日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

| 2級 | ・一上肢については 「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき 、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに2級以上に認定する場合もあります。 |

|---|---|

| 3級 |

|

認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)

| 1級 |

|

|---|---|

| 2級 |

|

| 3級 |

|

日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

| 2級 |

|

|---|---|

| 3級 |

|

認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)

少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

障害年金受給診断は無料で行なっております。

肢体の障害の主な受給事例はこちら

障害年金認定基準では、肛門・直腸・泌尿器の障害について次のように認定します。

| 1級 | ・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はない(全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する) |

|---|---|

| 2級 | ・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの ・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの。(完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう) |

| 3級 | ・人工肛門を造設したもの ・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの |

少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

障害年金受給診断は無料で行なっております。

ストーマ 尿路変更の主な受給事例はこちら

精神の障害について、次のような認定基準を示しています。

| 1級 | 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの |

|---|---|

| 2級 | 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |

| 3級 | 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの |

| 1級 | 高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |

|---|---|

| 2級 | 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |

| 3級 | 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの |

| 1級 | 食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |

|---|---|

| 2級 | 食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活における身辺の処理にも援助が必要なもの |

| 3級 | 労働が著しい制限を受けるもの |

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

| 1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |

|---|---|

| 2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |

| 3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しく制限を受けるもの |

少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

障害年金受給診断は無料で行なっております。

精神疾患の主な受給事例はこちら

血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。

病状とそれに対応する等級は以下の通りです。

顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、頭痛、めまい、知覚異常、出血傾向、骨痛、関節痛等の自覚症状、発熱、黄疸、心雑音、舌の異常、感染、出血斑、リンパ節腫大、血栓等の他覚所見があります。

検査成績としては、血液一般検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髄穿刺、血液ガス分析、超音波検査、リンパ節生検、骨髄生検、凝固系検査、染色体分析、遺伝子分析、骨シンチグラム等がある。

血液・造血器疾患による障害の程度は、次により認定されています。

| 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |

|---|---|

| 2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |

| 3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |

| 1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅰ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |

|---|---|

| 2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅱ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |

| 3級 | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅲ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |

| Ⅰ |

|

|---|---|

| Ⅱ |

|

| Ⅲ |

|

| Ⅰ |

|

|---|---|

| Ⅱ |

|

| Ⅲ |

|

癌(がん)は障害年金の認定基準では悪性新生物による障害というカテゴリに分類されます。大腸がん、乳がん、子宮がん、肺がん、胃がん、肝がん、・・・・等癌(がん)全般が対象です。

悪性新生物(ガン)による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。また、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養が必要とされています。

長期にわたる安静を必要とする病状とそれに対応する等級は以下の通りです。

上記をもう少し分かりやすくしたものが下記です。

| 1級 | 著しい衰弱又は障害の為、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの |

|---|---|

| 2級 | 衰弱又は障害の為、次に掲げる状態に該当するもの (1) 身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの (2) 歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの |

| 3級 | 著しい全身倦怠の為、次に掲げる状態に該当するもの (1) 歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの (2) 軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの |

| 4級 | (1) 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |

ヒト免疫不全ウイルス感染症とその続発症による疾病及び障害については、「◆ヒト免疫不全ウイルス◆感染症に係る障害認定について」(平成10年2月4日付け庁保険発第1号通知。以下「当初通知」という。)により障害年金の認定を行われています。

障害認定については、続発症の有無、その程度、検査所見、治療及び症状の経過を十分考慮し、労働及び日常生活上の障害を総合的に判断するほか、下記の障害の程度の目安により障害の程度を判断し、それらのうち上位等級の方で認定されます。

| 1級 |

|

|---|---|

| 2級 |

|

| 3級 |

|

(注1)医学的理由とは、投薬による肝障害、白血球数減少などの副作用などの医学的事項をいう。

(注2)「回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活ができない状態」とは、エイズ合併症(「サーベイランスのためのエイズ感染症/AIDS診断基準)(厚生省エイズ動向委員会、1999)が採択した指標疾患としてあげられる合併症」)が回復不能に陥り、日常生活のほとんどすべてが介助なくしては過ごすことができない状態をいう。

少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。 障害年金受給診断は無料で行なっております。

がん・難病・その他の傷病の主な受給事例はこちら

次に障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。

しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

※傷病名のリンクをクリックすると、その傷病の受給事例へ移動します。

同じ傷病名でも受給までの経緯は様々です。あなたに近い障害歴で受給された方がいるかもしれません。

| 眼 | ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症 など |

|---|---|

| 聴覚、平衡機能 | 感音性難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害 など |

| 口腔言語(そしゃく言語) | 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語) など |

| 肢体の障害 | 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群 など |

| 精神障害 | うつ病、躁うつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病 など |

| 呼吸器疾患 | 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全 など |

| 循環器疾患 | 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患 など |

| 腎疾患 | 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎 など |

| 肝疾患 | 肝炎、肝硬変、肝がん など |

| 糖尿病 | 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症 など |

| 血液 | 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症 など |

| その他 | 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、その他難病 など |

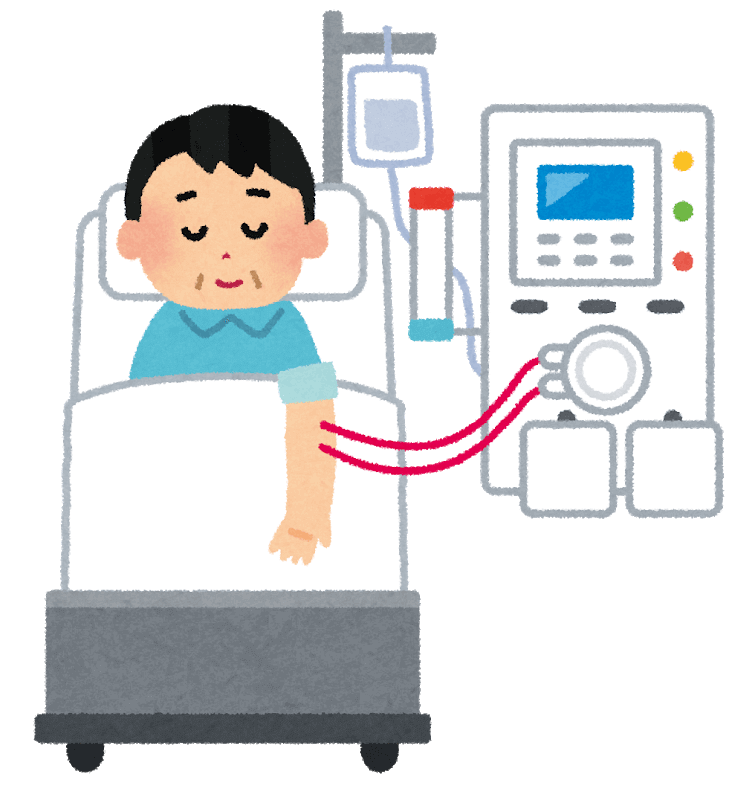

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。

ただし、医師法によってカルテの保存期間は5年となっていますので、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していた場合は、受診状況等証明書が取れない場合もあります。その場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を付けて提出します。

請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。

診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。通常は1種類の診断書でいいのですが、複数の障害を併発している場合はどの診断書で申請するかの選択が重要になることもあり、時には複数の診断書を作成することもあります。

診断書は医師にしか作成することができませんが、日常生活の様子などは本人に確認しなければ書くことができません。つねに主治医とコミュニケーションをしっかりとって、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。

障害年金の成否の大部分は診断書で決まりますので、作成の全てを多忙な医師任せにしてしまうことは危険です。

病歴・就労状況等申立書(申立書)は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。

請求者側が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、自分の障害状態を自己評価して行政にアピールできるのは、この申立書以外にないので、できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。

しかし診断書との整合性が必ず求められますので、細心の注意が必要です。たとえば、診断書の内容が2級相当なのに、1級相当の申立書を書いたらその内容が疑われてしまいます。また、3級相当の申立書を書いたらせっかく診断書が2級相当なのに3級と認定されてしまう可能性もあります。2級相当の診断書に対しては、しっかりと2級の内容の申立書を作成しなければなりません。

障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。

障害年金裁定請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用とに分かれます。両者の違いは、障害厚生年金では2級以上の場合配偶者加給年金が支給されますので、配偶者に関する詳しい情報を記載するようになっています。

自分で申請したけどもらえなかった。初診日証明がとれず、申請できなかった…。

簡単なようで実は難しいのが障害年金の申請です。診断書のチェック、申立書の作成、添付書類の収集など、専門家の目を通すことで受給確率は確実に上がります。誰が申請しても結果が同じということはありません。

社労士に頼む報酬が勿体ないから自力で申請したい。そう考える方もいらっしゃいます。しかし一般的な事後重症請求の場合、受給権は請求の翌月に発生します。社労士なら1か月で済む申請に3か月、4か月とかかってしまうなら、その時点で金銭面のメリットは消えてしまうということです(社労士の報酬は2か月分が相場です)。また、年金を早く受け取れるということは、それだけ早い安心につながります。

障害年金の申請書類は極めて複雑です。今までの病歴をまとめて書面にしなくてはならず、さらに病院や役所から集めた書類を年金事務所に持っていき、不備があるたびにまた病院や役所に行く…。面倒な書類作成のストレスから解放されることは、社労士に依頼する最大のメリットの一つです。

年金事務所では職員や社労士が相談に乗ってくれます。しかし障害年金の相談は全体のわずか一部に過ぎないため、知識の蓄積が浅く、マニュアル通りの説明で終わってしまう場合も多いです。遡及や各制度の調整まで含めて考え、どのように申請すればベストかを導けるのは、障害年金専門の社労士だけです。

障害年金は一度申請した後も、定期的に更新があります。更新のたびに「打ち切られるんじゃないか」「額を減らされるんじゃないか?」と頭を悩ませ、憂鬱になる方は少なくありません。基本的に社労士は申請後もサポートを継続しますので、更新についても相談は可能であり、依頼する場合でも格安で受任することが多いです。